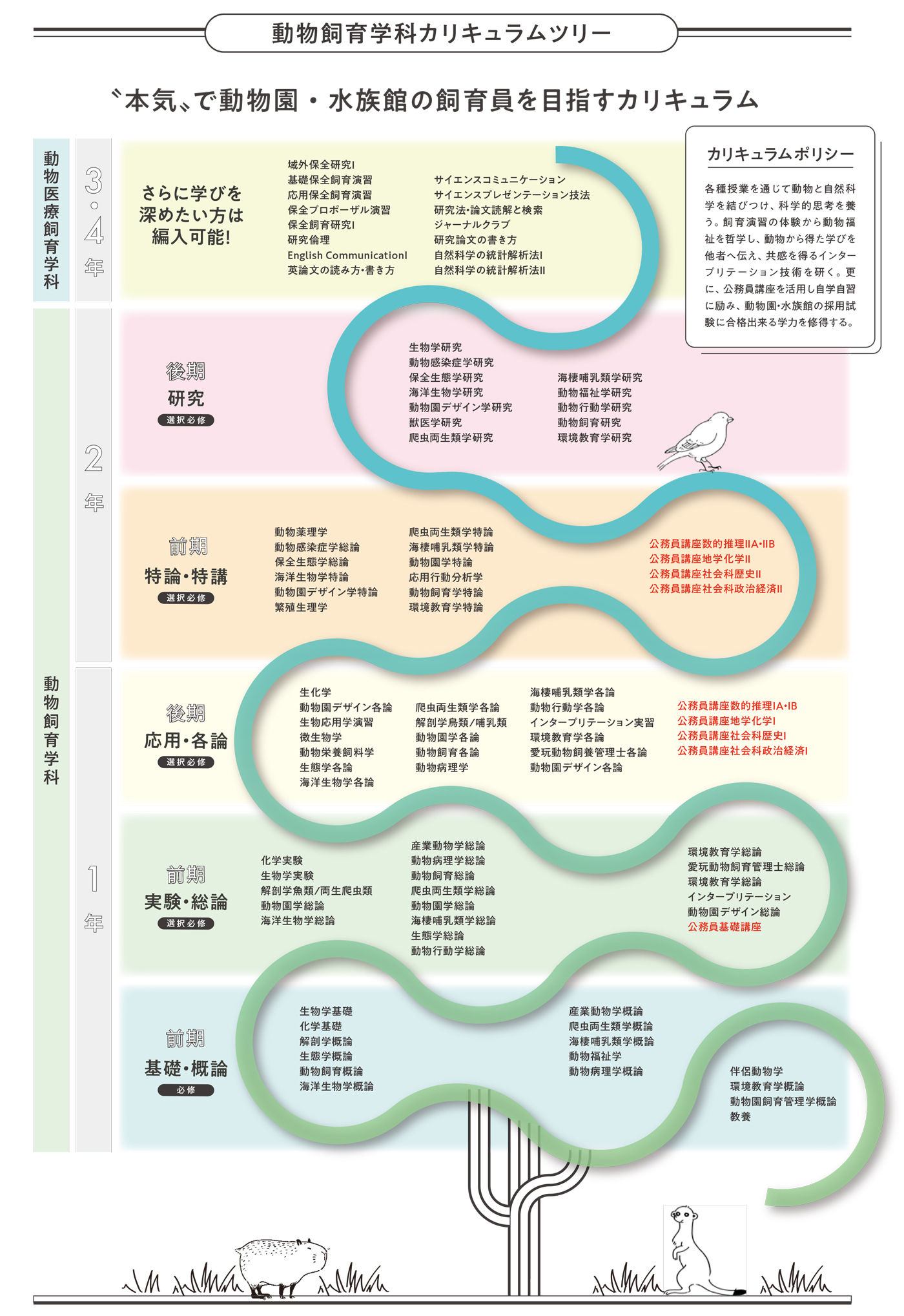

動物飼育学科

注目の授業を紹介!

動物や自然に関わる基礎を学び、自分の将来や興味関心合わせて自由に授業を選ぶカリキュラム。 興味のあることを追求したり、幅広い知識を得たり、様々な学び方ができます。

-

- 動物園デザイン学

- 環境教育・都市計画・動物園の基本計画と展示設計など、動物飼育それ自体を「デザイン」し、動物園設計の決定プロセスに「デザイン」を反映させる。また、動物園を訪れる人々に展示から自然保護を意識させ、自治体の政策に生息域内外保全を盛り込ませることが出来る可能性を秘めた学問。

-

- 海洋生物学

- 海洋生物の起源、分類、系統について学ぶだけでなく、水圏生態系の多様性や種間の相互関連など、幅広く学ぶことができます。さらに、海洋環境とヒトの関わりや今後の水族館の意義や活動についても修得します。

-

- 爬虫両棲類学

- 両棲類・爬虫類は変温動物であり、その特徴から環境変動に敏感であるといえます。飼育員はこの魅力的な動物たちを保存し未来に伝える義務があり、その技術、知識を習得します。

-

- 保全生態学

- 人類の住む世界は、急速にその生態的多様性を減少させており、自然から物質、生物を奪い急速に景観を改変しています。その結果、絶滅速度は加速し、生態系の質の低下や消失が起き、自然は破壊されています。飼育員は種の保存と自然の魅力を発信するために、その知識を修得します。

-

- 環境教育学

- 動物園・水族館、自然ガイドなど動物自然分野で活躍するために、大切にしている科目です。人間活動の現時点での問題点を明らかにする一方、あとに続く世代のためにも、環境を改善し持続させるなどの自然環境の重要性について、修得します。

-

- 動物行動学

- 動物の行動メカニズムを学び、どのように種特有の行動として表れているかの理解を深め、動物の自然環境下での行動を妨げない飼育環境作りの考え方を学びます。飼育下動物の環境適応を判断する知識を得て、不適応行動への適切なアプローチ法を習得します。

ONE WEEK SCHEDULE

ONE WEEK SCHEDULE

※時間割は一例です。

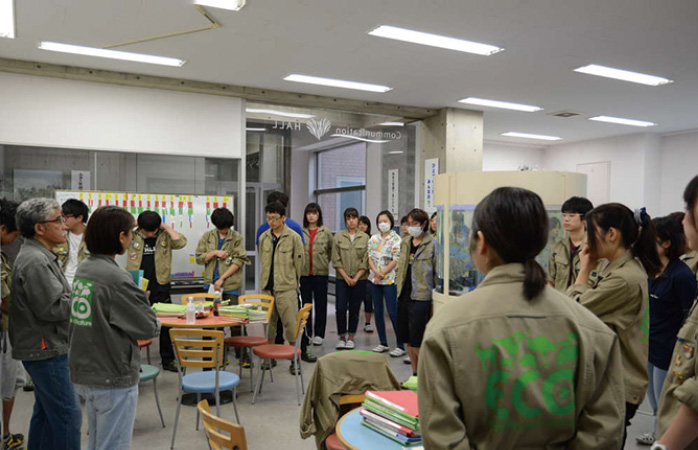

身支度を整えて学校へ

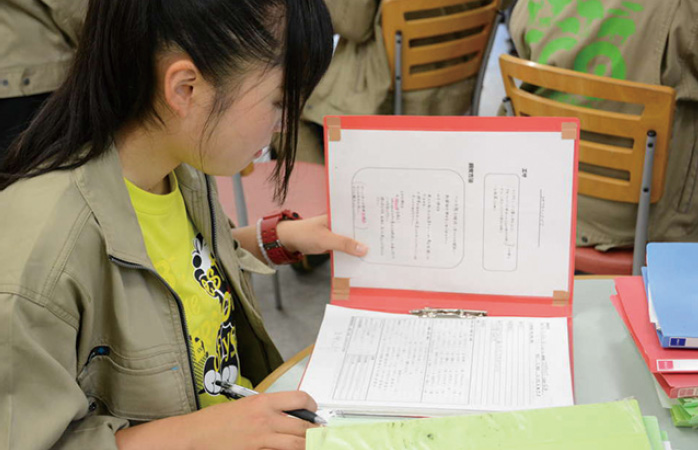

1年生に飼育指導!

他にも様々な爬虫両棲類を飼育

動物飼育学科 2年

小塚 真央さん

秋田県立新屋高校出身

担当

-

エコの授業の中で最も特長的な「飼育実習」は、動物と接することができる授業です。

動物の様子を観察し体調や性格を見極めて、その日の食事の種類や飼育方法を変えるのも授業の一環!

飼育のプロに近づく一歩です。

マロンとの1年生の最初の頃。始めは脱走したり、物を噛んだりと問題児だなという印象でした。今では他のどの動物よりも多くの時間を、マロンと過ごしています。今だに新たな一面が見られたり、少しずつ体が大きくなっているところを見ることができるのが嬉しいです。

1年生の6月ごろベルトが初めて学校に来た時が出会いでした。私にとって初めての水合わせ(違う水槽に移す時に水温・水質を合わせること)だったので、とても緊張したことを覚えています。脱皮するたびに少しずつ大きくなっていくところを観察することが、とても楽しいです。

1年生のはじめの頃、先輩の後ろについて放飼場に入りとても大きいベッツが見えた時は少し怖いなあと思いました。普段の飼育実習ではエサ作りや環境整備をしながら様子を見たり、実習以外の時間でも声をかけに行ったりしています。最初こそ怖いと思ったベッツですが、今では撫でると座ってくれます。

初めて会ったのは1年生の6月。直感的に可愛いと思いました。爬虫類は哺乳類のように自ら寄って来たりということがほとんどありませんが、ぺろをよく観察していると爬虫類ならではの魅力や新しい発見があるということに気づき、すごく惹かれるようになりました。最近繁殖に成功して子が生まれたことが、とても嬉しい出来事でした。

初めて飼育をしたのは1年生の2回目の飼育実習。先輩からタクは目を合わせると襲われるなどと聞いていたので最初の印象は怖かったです。ですが、タクの目や行動が可愛くて、覚えてもらうために休み時間に会いに行ったり、ひまわりの種をあげたりしているうちに自分が近くによると一目散に寄って来てくれるようになりました。

2年生の先輩と一緒にやる2回目の実習が初めてのモモちゃんの飼育!初めての放飼場でとてもワクワクしていました!普段はエサをちゃんと食べているか、糞や尿の状態、怪我などはないかを見ながら飼育しています。エサをあげる前に必ず「お座り」をさせてから与えるのですが、初めて「お座り」をさせることができた時すごく嬉しかったです!

1年生のはじめに鷹チームに入り飼育を担当した時が初めての出会い。猛禽類の飼育は気をつけなければいけないことが多く、ユキの小屋に入る時はとても緊張していました。フライトトレーニングが始まって先輩から担当を引き継ぎました。うまくいかないこともありましたが、ユキが私の腕に落ち着いて乗ってくれている時はとても幸せな時間でした。

ユキちゃんとは飼育実習で先輩と一緒に担当したことが初めてでした。最初はどう触ったり抱っこしたらいいのかわからず、先輩に何度も「これで大丈夫ですか?!」と聞いた覚えがあります。あまり人馴れしていなかったユキちゃんが、だんだんと自分から近寄って来てくれて撫でてアピールをするようになって来て、可愛くて仕方がないです!

入学して1ヶ月くらいの時、散歩について行ったのがマーブルとの出会い。単純に可愛いなと思いましたが、吠えたり飛びかかろうとする問題行動があったので驚きました。今私はマーブルの問題行動の改善を行なっています。今までできなかったことができるようになったマーブルを見ると、少しずつではありますが信頼関係が築けているのかなと嬉しくなります。

ヒメちゃんとの出会いは1年生のはじめの飼育実習。檻の中に入ると頭をスリスリしてきてくれて、とても可愛いかったです。普段は飼育以外にもトレーニングでも関わることが多く、触れ合う機会が増えたのでヒメちゃんもだんだんと私に慣れてくれました。檻の前まで行き、名前を呼んだ時に近くに来てくれたことが一番嬉しかったです!

2年生の先輩から引き継ぎをした時に初めて飼育をしました。大きいトカゲなので最初は怖かったですが、つぶらな瞳が可愛いとも思いました。一番印象に残っているのは餌を与えようとした時に自分の体によじ登ってきたことです。なかなか触れ合う機会がないノドジーなので爪が痛かったですが嬉しかったです。

ラジュリーの初めて会った時少し怖いという印象でした。人懐っこいので掃除をしていた私に構ってアピールをしていたのかもしれませんが、近くに大きな鳥がいたことにとても緊張しました。今では卒業研究の対象として、毎日関わっています。トレーニングを行なっているのですが、新しいコマンド(行動指示)を覚えさせようとしたらすぐに完璧に覚えてしまい、ラジュリーの記憶力にとてもびっくりしました!

150種250頭羽、250通りの

飼育方法を考える

動物の様子を観察し、性格や体調を見極めてそれぞれの個体に合った適切な飼育方法を

自分で考え実践することで飼育のプロになっていきます。

伴侶動物飼育室

伴侶動物飼育室では一般的にペットとして飼育されることが多い、ウサギやハムスター、モルモット、フェレット等の伴侶動物を飼育しています。なかには保護収容された個体もいるため、全ての動物に対し同じ飼育方法ではなく、その個体に合った餌の内容やストレスの少ない飼育方法を考え実践しています。

哺乳類飼育室

飼育施設の一部は間接飼育ができるような構造になっており、リスザル、カピバラ、ミーアキャット等の哺乳類を飼育します。

2025年新哺乳類飼育室ができます!

アクアルーム

アクアルームでは、水棲生物の生息地に合わせた水温やpHの管理を徹底しています。海水魚の水槽は適切な塩分濃度を維持、淡水魚は生息地ごとにpHが異なるため、それぞれに合った水を使用しています。毎日の観察を通じて水温やpHの変化を敏感に捉えるよう心がけ、科学的にアプローチしていきます。

爬虫両棲類飼育室

2024年9月に新設され、主に温暖な気候に棲息しているヘビやトカゲ、カメなどの爬虫両棲類を飼育しています。風を介さない冷暖房システムを導入しており、温湿度管理が重要なこれらの動物種に適した環境を提供しています。

北海道エコには

飼育界のエキスパートが

集結しています!

佐々木 拓司先生

- 担当科目:

- 動物飼育演習、

動物飼育論

札幌市円山動物園で飼育員として7年間勤務。その後本校動物園・水族館「エコ・ズー」を立ち上げた。動物の飼育環境をテーマに研究・研修活動を行う日本飼育技術学会の幹事として20年間活動。

前田 智之先生

- 担当科目:

- 動物飼育演習

長崎バイオパークで飼育員として3年間勤務。哺乳類、鳥類、爬虫類、魚類など幅広く担当してきた。現在は一般社団法人野生生物生息域外保全センターで飼育技術員も務める。

向 日奈子先生

- 担当科目:

- 愛玩動物飼養管理士

札幌市円山動物園で飼育員として1年半勤務。こども動物園のうさぎの飼育を担当するだけでなく、イベントの企画運営も行ってきた。

三橋 葵先生

- 担当科目:

- 動物飼育演習

帯広畜産大学で畜産学・農学を専攻。在学中から現在にかけて、馬の力を利用して畑を耕したり木材を運んだりする馬耕・馬搬の活動に継続して関わる。