こんにちは!北海道エコ・動物自然専門学校です!

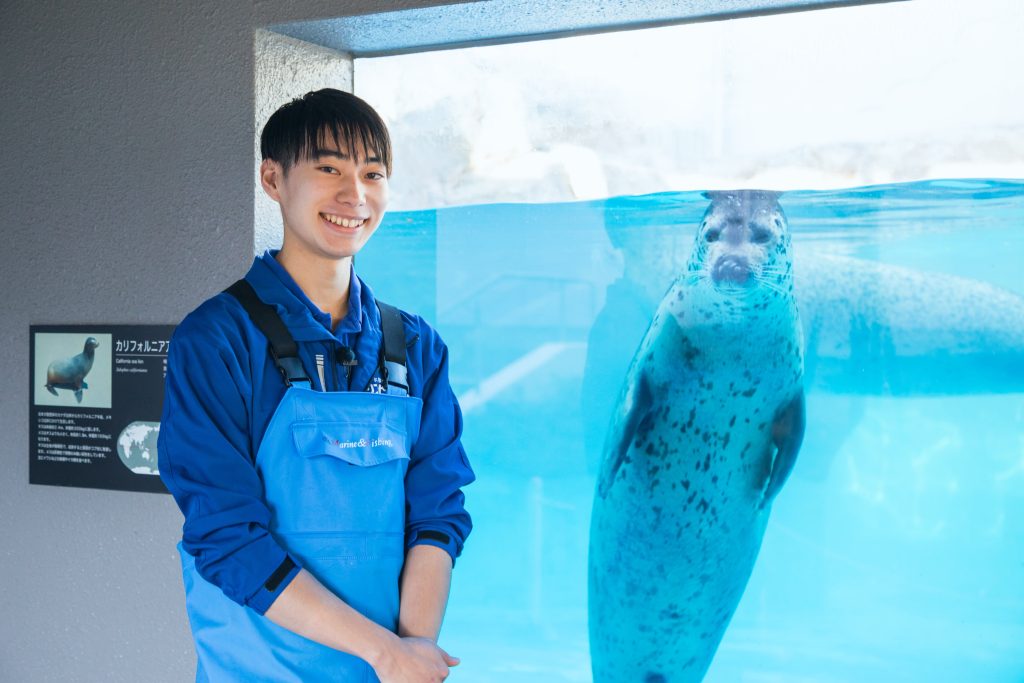

水棲生物や魚が好きな人に人気の仕事である水族館の飼育員。

水族館に行って、この仕事に興味を持った人も多いのではないでしょうか?

そこで、今回の記事のでは、水族館の飼育員になるにはどうすれば良いのか、必要な資格はあるのかなどを詳しく解説して行きます。

記事の最後では、水族館飼育員に向いている人や、水族館飼育員を目指すために中学生や高校生のうちからできることも解説しています。

ぜひ、最後までお読み下さい。

目次

水族館飼育員とは?仕事内容ややりがいを解説

水族館飼育員のなり方を解説する前に、まずは仕事内容について見ていきましょう!

水族館飼育員の仕事内容

水族館飼育員の主な仕事は、水族館の魚などの水棲生物の飼育です。

魚など、水の中や水辺で生きる生物は、生活する環境が非常に大切です。

単に餌をあげるだけではなく、水草や水質などを管理し、その生き物が生活しやすい環境を作ることが必要です。

また、来場するお客様に対して、生物の生態などを解説することや、働く場所によってはショーやトレーニングの仕事もあります。

さらに、水族館には「生物の研究機関」という役割もありますので、飼育している生物を研究し、繁殖をさせていくことなども、水族館飼育員の大きな仕事です。

水族館飼育員のやりがい

水族館飼育員のやりがいは、以下のようなものがあります。

- 自分で考えた飼育方法で生き物がうまく育ったり生活しやすくなること

- 生き物をしっかり観察することで新しい発見があること

- お客様に学びを提供し喜んでもらえること

水棲生物は、陸上の生物以上に生活環境が大切です。

そのため、水族館のような人工的な環境で生き物にとっての最適な環境を作る難易度が上がります。

だからこそ、自分で考えて、どの動物にとってより良い飼育環境を作れた時の喜びは大きいです。

また、自らの知識をわかりやすく伝えて、来場したお客様に喜んでもらったり、お客様の知識が深まっていくことも大きなやりがいと言えるでしょう。

水族館飼育員に必要な資格はある?

医師や弁護士のように、これが無いと水族館飼育員にはなれない、というような必須の資格はありません。

ただ、いくつか持っておくと有利なものや、就職を目指す場所によっては必須になるものもありますので、代表的な資格をいくつか紹介します。

潜水士

潜水士は厚生労働省が認定する、国家資格です。この資格は動物に関わる資格ではなく、「仕事で水中に潜る時に必要になる資格」です。水族館には、大型の水槽があり、その水槽で暮らす生き物の飼育や水槽の清掃の時に、水中に潜る必要があります。そんな時にこの潜水士の資格が役に立ちます。受験資格はないので、誰でも受験が可能です。

スキューバダイビング(Cカード)

こちらもダイビングに関する資格です。国家資格ではなく、民間のダイビング指導団体が発行する認定証という扱いになります。一般的には10時間程度の講習と2日程度の海洋実習で取得が可能です。上記の潜水士かこのCカードのどちらかを受験時の必須要件にしている水族館もありますので、とっておいて損はないと思います。

普通自動車免許

動物園と同じように、施設が広い水族館だと敷地内を車で移動することがあったり、餌などの大量の荷物を運んだりするのに、車で移動することがあります。そのため、自動車免許も取得しておいて損はありません

水族館飼育員になるには?なりかたを解説!

ここからは、水族館飼育員のなり方について解説をしていきます。

水族館飼育員になるルート

水族館の飼育員になるには、高校や大学、専門学校を卒業後、それぞれの水族館の採用試験を受けて合格することが必要です。

試験は各施設独自の内容になることが一般的です。

また、公立の水族館の場合は公務員としての勤務になるので、該当の公務員試験に受かる必要があります。

公立・民間ともに、定期採用の形は少なく、採用人数も少ないので、求人情報をしっかりとチェックしながら、試験の対策を進めることが重要になります。

水族館飼育員になるためにオススメの学校は?

水族館の採用試験を受ける際に、専門学校・短大・大学の卒業が条件になることも多いので、高校卒業後は、どこかのルートに進学するのが一般的です。

それぞれのルートについて、簡単に解説して行きます。

大学

大学ルートで水族館の飼育員を目指す場合は学部選びが大切です。水族館の飼育員を目指せる代表的な学部は、水産学部、海洋学部、農学部、畜産学部などです。北海道だと、北海道大学、帯広畜産大学などです。

短大

短大には、水産学部、海洋学部、農学部、畜産学部を設置している学校はほとんどありません。水族館飼育員として働くための専門的な知識を学ぶには、大学や専門学校の方が良いでしょう。

専門学校

専門学校を選ぶ場合も、動物系の学科がある学校を選ぶことになります。専門的な知識を実践的に学べるのは専門学校の特徴です。ただし、大学と違って一般教養科目を学ぶ時間は少なくなるので、公立の水族館も視野に入れている場合は、「公務員試験の対策」ができる学校を選ぶのが良いでしょう。

水族館飼育員の就職先は?採用試験はどんな内容?

水族館飼育員の就職先

水族館飼育員の就職先は、大きく分けると「公立の水族館」と「民間の水族館」に分かれます。

公立の水族館は、市区町村などの行政やそれに準ずる機関が運営しているため、そこで働く人は主には「公務員」となります。

一方、民間の水族館は主に株式会社などが運営しています。

公立に比べると、入館料が比較的高く、ショーなどのエンターテイメント性が高いという特徴があります。

北海道の施設だと、登別マリンパークニクス(登別市)、AOAO SAPPORO(札幌市)などがあります。

水族館飼育員の採用試験

試験は各施設独自の内容になることが一般的で、多くの場合は筆記(教養科目と専門科目)と面接が科されます。

施設によっては、最初に履歴書や小論文で書類審査を行う所も多くあります。

前述したように、公立の水族館の場合は公務員試験に合格する必要がありますので、一般教養などを含めた幅広い対策が必要になります。

水族館飼育員を目指す人に考えて欲しいこと

水族館を目指す理由の一つとして「魚が好き」「イルカなどのショーが好き」と言う人もいるでしょう。

もちろん、水族館の飼育員を目指す上で、生き物が好きということはとても大切です。

でもそれはすごく難しくて「水族館へ行ってイルカのショーやキレイな魚を見るのが好き」なだけかもしれません。

犬を飼うのもそうですが、自分の時間を奪われることを理解して生き物を育てると言うことをしっかりと考えることが必要です。

さらに、動物の行動にどういう意味があるのか、情緒的にではなく、生物学と結びつけて考える科学的視点が重要です。

水族館飼育員という立場から考えれば、魚の名前をたくさん知っている、いろいろな種類の水棲生物を飼ったことがあるといったことは実はあまり意味がないのです。

どうして水族館飼育員になりたいか、どんな水族館飼育員になりたいか、生き物とどのように付き合っていくかが非常に大切になります。

そのような観点で、水族館飼育員に向いている人はどんな人かを解説して行きます。

水族館飼育員に向いている人は?

水族館の飼育員に向いてる人の特徴を3つ説明します。

理系の科目に興味があること

水族館の飼育員は生物学の知識をもとに、科学的に生き物にアプローチすることが大切です。

生物学や化学など、理系科目に興味がある人は向いていると言えます

水棲生物に興味関心があること

これは、当然のことですが、水棲生物への興味は水族館飼育員にとって欠かせない要素です。

単に好きと言うだけではなく、その生態を「面白い」と感じて興味を持ち続けられる人が向いています。

探究心があり物事を深く調べるのが好きな人

水族館飼育員は、それぞれの生き物を深く観察し、その生態を研究し、より良い飼育環境を作ったり繁殖させたりします。

そのため、「なぜそうなるのか」を深く強く調べて深く考えることが求められます。

水族館飼育員になるために、中学生・高校生のうちからできること

学校の勉強を頑張る!

すでに記載した通り、公立の水族館の場合は公務員試験を受けることになるので、専門知識だけではなく一般教養の知識も必要です。

中学高校で学ぶ全ての科目が将来の採用試験に繋がっていきます。

できれば理系を選択する

水族館の飼育員には、生物学や科学の知識が欠かせません。

もちろん、専門学校や大学に入ってから詳しく学ぶこともできますが、中学高校時代から理系を学んでおく方が圧倒的に有利です。

何でも良いので深く探究する経験をする

水族館飼育員の仕事は、探究の連続です。

自分が不思議に思ったことなどを、そのままにせず、自分なりに仮説を立てて深く調べてみる経験を早いうちから繰り返しておくことが、将来の仕事につながります。

まとめ

いかがでしたか?

水族館飼育員の仕事は、非常に魅力的な仕事だからこそ、高い知識やスキルが必要になります。

中学や高校で学んでいることが必ず将来役に立つので、まずは毎日の勉強に一生懸命取り組んでください。

水族館飼育員の仕事を体験してみませんか?

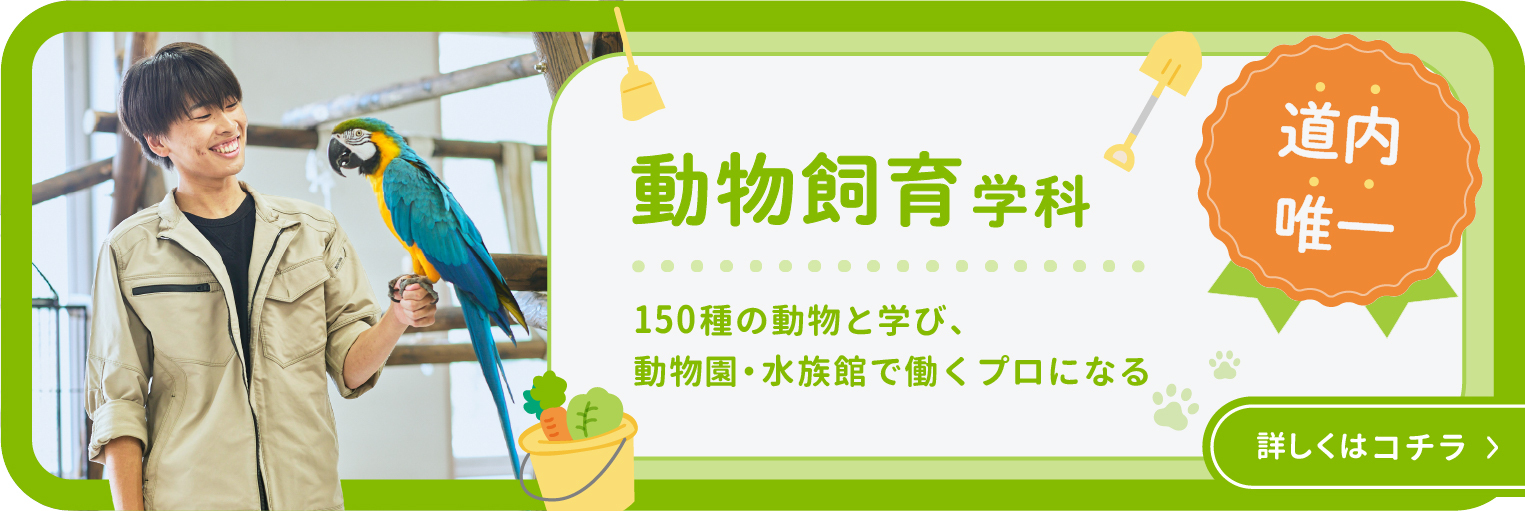

将来は水族館飼育員として働きたい!というかたは、まずは本校の資料をご請求ください。

本校では、オープンキャンパスで水族館飼育員の仕事を体験できます。

ぜひオープンキャンパスにご参加いただき、さらに職業理解、学校理解を深めて頂けたらと思います。